Oleh: Anggit Satriyo Nugroho, Founder metrotoday.id.

KETUA Delegasi Belanda di Perundingan Linggarjati Willem Schemerhorn adalah sosok penuh taktik. Sebelum berunding, ia telisik semua kekuatan lawannya di meja perundingan nanti.

KETUA Delegasi Belanda di Perundingan Linggarjati Willem Schemerhorn adalah sosok penuh taktik. Sebelum berunding, ia telisik semua kekuatan lawannya di meja perundingan nanti.

Tak terkecuali diplomat Indonesia H Agus Salim. Selama ini, ia mengenal Agus Salim sebagai sosok dengan kekuatan lengkap. Cerdas, pandai berdebat, argumentasi dengan logika kuat, dan menguasai sembilan bahasa asing.

Yang ia ketahui, hanya satu kelemahannya: hidupnya melarat.

Schermerhorn pun menyusun strategi. Di meja perundingan, ia tak akan galak kepada Agus Salim. Percuma.

Kisah tersebut ditulis lengkap oleh ekonom Faisal Basri dan Haris Munandar. Ia kisahkan banyak tokoh republik yang hidup sederhana. Agus Salim salah satunya.

Agus Salim yang pernah menjabat sebagai anggota dewan rakyat Volkskraad ini juga tidak mempan sogokan.

Jangankan yang haram. Yang halal pun, Agus Salim belum tentu mau.

Agus Salim adalah monumen kesederhanaan yang dimiliki republik ini. Juga teladan kebersahajaan tiada duanya.

Ia tak punya rumah tinggal. Menduduki jabatan mentereng, tak lantas membuat ia menetap di rumah gedongan.

Rumahnya menyelinap di gang-gang ibu kota dengan jalanan becek. Hidupnya berpindah-pindah.

Mohammad Roem, diplomat lain, mengingat Agus Salim selalu nyenyak beristirahat di kasur gulung. Letaknya di sebuah ruangan di rumahnya. Fungsinya untuk beragam aktifitas. Ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, sekaligus dapur.

Sepanjang hidupnya, Agus Salim adalah “kontraktor”. Bahkan, sampai akhir hayat, ia tak pernah punya rumah. Anak-anaknya beberapa tahun kemudian baru membeli rumah terakhir yang ditinggali sang ayah sebagai sarana untuk mengenang.

Kasman Singodimedjo, salah satu murid politiknya, bahkan mengenang Agus Salim dengan adagium nan menggetarkan. Leiden is Lijden. Memimpin itu menderita.

Agus Salim tak pernah meminta apapun kepada pemerintah saat itu. Sejak awal ia sudah memantapkan diri mengabdi kepada Republik.

Kira-kira di zaman sekarang, masih adakah tokoh publik yang ikhlas untuk bangsanya setara Agus Salim ? Entahlah.

Sebagai manusia, ia merasa punya moral yang tinggi dan tebal. Kepada Republik yang menugaskannya, ia segan meminta dan mengiba.

Meminta adalah menjatuhkan harga dirinya sendiri sebagai pejuang. Ia bahkan bisa dikatakan tak pernah memperjuangkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bahkan, Agus Salim merasa yang dilakukan untuk tanah airnya belum apa-apa.

Ia percaya adagium yang disebutnya, Memimpin itu menderita.

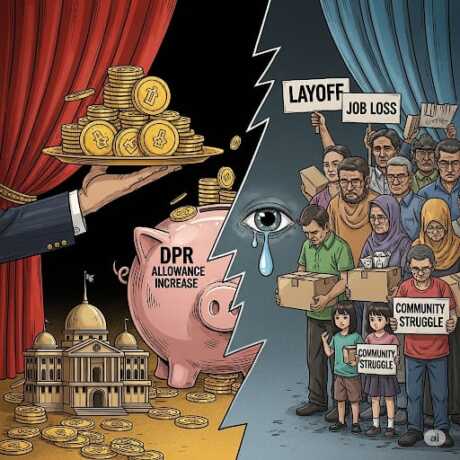

Berbilang tahun kemudian, kisah tokoh publik dengan cerita berbeda muncul. Mereka adalah para anggota DPR.

Ia tiba tiba menyebut bahwa tugasnya patut dihargai. Ia merasa paling berjuang untuk negara.

Sebagai pejabat, ia merasa bahwa dirinya harus dilengkapi beragam fasilitas. Apalagi sudah 15 tahun ini gajinya tak mengalami kenaikan.

Tunjangan beras yang semula hanya Rp 10 juta naik menjadi Rp 12 juta. Meski kemudian dianulir dan hanya mengaku mendapatkan Rp 200 ribu per bulan.

Tunjangan kendaraan yang awalnya Rp 5 juta naik menjadi Rp 7 juta. Yang lumayan besar adalah tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Ini dikarenakan mereka tak mendapatkan rumah jabatan sebagaimana pimpinan.

Dengan mudahnya, orang dengan label terhormat itu menjadi pengiba. “Beras naik, telur juga naik. Mungkin menteri keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” kata salah seorang pimpinan DPR.

Kini, ia tak sudi lagi disamakan dengan rakyat jelata. Orang-orang kecil penitip harapan yang dulu mengantarkannya ke gedung parlemen.

Satu hal, soal persetujuan kenaikan tunjangan ini semua DPR kompak. Tak ada perdebatan. Tak ada lagi pertanyaan dalam dirinya, apakah pantas menaikkan tunjangan di saat rakyat yang diwakilinya tengah hidup sengsara dan PHK dimana-mana.

Tak ada lagi pertanyaan, apakah pantas kita memutuskan kenaikan tunjangan sebesar itu, di saat efisiensi anggaran dilakukan besar besaran.

Rupanya, untuk soal perut mereka sendiri, tak ada lagi oposisi.

Kini semua terpulang kepada mereka sendiri. Toh yang mengusulkan dan memutuskan juga mereka-mereka sendiri.

Sementara kita, rakyat jelata, hanya bisa mengurut dada. (*)