Oleh: Albard Khan, Pemerhati Pendidikan, Alumnus Master of Educational Research, Evaluation and Assessment dari Flinders University, South Australia

DALAM periode awal pemerintahannya, Prabowo Subianto mulai menampilkan gaya kepemimpinan yang mencolok di bidang diplomasi. Namun di balik senyum ramah dan pujian bertebaran kepada siapa pun yang ia temui, dari investor Amerika hingga presiden Brasil, terselip pola yang patut diwaspadai.

Prabowo tampak berusaha menyenangkan semua pihak, seolah setiap pertemuan menuntutnya menjadi cermin bagi lawan bicaranya. Dalam jangka pendek, strategi ini mungkin terlihat aman dan penuh keakraban.

Tetapi dalam jangka panjang, kecenderungan untuk memuaskan setiap telinga bisa menjadi jebakan yang melemahkan arah kebijakan, wibawa, dan kredibilitas negara.

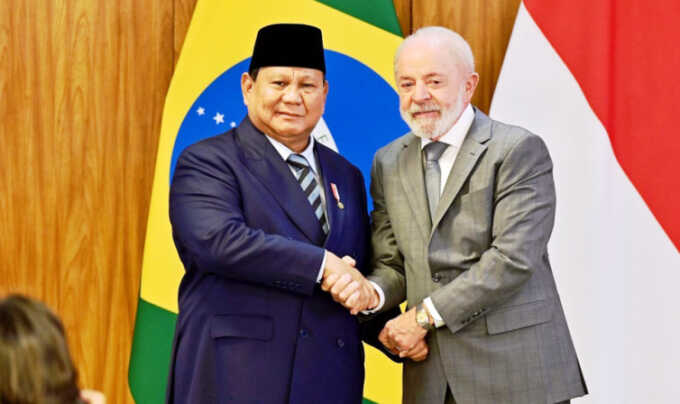

Contoh paling mencolok dari gaya kepemimpinan ini muncul dalam interaksi Prabowo dengan para pemimpin dunia. Setelah bertemu dengan Presiden Brasil, Lula da Silva, ia mengumumkan bahwa bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia sebagai tanda hormat kepada Brasil.

Keputusan impulsif semacam ini, yang mengubah arah kebijakan pendidikan hanya demi kesan diplomatik, menandakan bahwa Prabowo lebih sibuk mencari simpati daripada merumuskan strategi kebudayaan yang berkelanjutan.

Pada 11 November 2024, dalam panggilan telepon dengan Donald Trump, Prabowo berkali-kali menyebut “sir” dengan nada sangat hormat, bahkan terdengar seperti seorang bawahan berbicara kepada atasan.

Hubungan diplomatik memang menuntut kesopanan, tetapi berlebihan dalam menunjukkan penghormatan justru merusak citra kemandirian pemimpin. Pola yang sama terlihat ketika ia berdialog dengan investor dan langsung memerintahkan penghapusan kuota impor serta pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bagi investor asing, keputusan itu menguntungkan. Tetapi bagi industri nasional, hal tersebut menimbulkan ancaman karena kebijakan ekonomi nasional dipertaruhkan demi tepuk tangan sesaat.

Gaya merendah untuk memikat juga tampak dalam hubungan bilateral dengan sejumlah negara. Saat berkunjung ke Turki, Prabowo memuji sikap tegas Presiden Recep Tayip Erdogan dalam membela Palestina dan menyamakan dirinya dengan perjuangan Erdogan.

Di Rusia, ia berterima kasih dengan penuh rasa kagum kepada Presiden Putin atas dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Ketika bertemu dengan Pangeran Salman Al Saud di Arab Saudi, ia memuji pelayanan haji dan umrah kerajaan sebagai yang terbaik di dunia.

Saat menghadiri KTT APEC di Korea Selatan, ia menyanjung penyelenggaraannya yang efisien dan tepat waktu, bahkan memuji budaya K Pop sebagai kekuatan global masa depan.

Bagi para pengamat, rentetan pujian ini lebih dari sekadar etika diplomatik. Pola tersebut menunjukkan upaya berlebihan untuk diterima oleh semua pihak, bahkan dengan mengorbankan kejelasan posisi Indonesia.

Untuk memahami kecenderungan ini, teori-teori klasik kepemimpinan dan diplomasi dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Niccolò Machiavelli (1532) dalam Il Principe menekankan bahwa seorang pemimpin sejati harus memiliki keberanian dan kecerdasan untuk mengendalikan keadaan sesuai kepentingan negaranya.

Ia tidak boleh berusaha disukai semua orang, sebab hal itu menandakan lemahnya karakter. Pemimpin yang kehilangan kemampuan untuk menolak akhirnya kehilangan arah dan wibawa.

Dalam konteks Prabowo, keinginannya untuk memuaskan semua pihak menunjukkan absennya ketegasan yang menjadi inti dari kepemimpinan yang kuat. Upaya berlebihan untuk tampak ramah justru menempatkannya pada posisi yang mudah dipengaruhi oleh siapa pun yang ia hadapi.

Dalam kerangka sosiologis yang lebih modern, Max Weber (1922) menguraikan konsep otoritas karismatik yang sangat relevan dengan fenomena ini. Weber menilai bahwa karisma dapat menjadi sumber kekuasaan yang kuat, tetapi sifatnya rapuh jika tidak ditopang oleh rasionalitas dan prinsip yang konsisten.

Pemkab Sidoarjo Siapkan 38 Lokasi Kopdes Merah Putih, Pembangunan Berlangsung di 18 Titik

Kepemimpinan yang hanya bergantung pada pesona pribadi akan mudah goyah begitu pesona itu memudar. Jika seorang pemimpin terus menyesuaikan sikap demi disukai audiens, karismanya kehilangan makna dan otoritasnya merosot.

Weber menegaskan bahwa kekuasaan yang stabil berdiri di atas visi yang jelas serta aturan yang rasional, bukan pada kemampuan beradaptasi tanpa arah. Dalam hal ini, Prabowo menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa karismanya bukan sekadar pertunjukan retorika, melainkan instrumen yang digunakan untuk menegakkan prinsip yang konsisten.

Menutup kerangka teoritis ini, Robert Putnam (1988) memperkenalkan teori two-level game yang menjelaskan pentingnya keseimbangan antara politik luar negeri dan politik domestik.

Putnam menilai bahwa seorang pemimpin selalu bermain di dua panggung sekaligus, yaitu internasional dan domestik. Keputusan yang diambil di meja diplomasi harus tetap bisa diterima oleh rakyat dan lembaga di dalam negeri.

Ketika Prabowo terlalu berusaha menyenangkan pemimpin asing, dukungan domestik dapat terkikis. Janji untuk melonggarkan kebijakan industri demi investor asing berisiko menimbulkan perlawanan dari pelaku usaha lokal.

Begitu pula pujian berlebihan terhadap tokoh asing bisa memunculkan reaksi politik dalam negeri. Tanpa keseimbangan antara dua arena ini, kebijakan yang tampak manis di luar negeri bisa terasa pahit di dalam negeri, dan stabilitas nasional pun terguncang.

Sejarah ekonomi dan politik menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan adalah musuh utama stabilitas. Kajian ekonomi pasca pemilu menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan secara tiba-tiba dapat menimbulkan kegelisahan pasar dan menurunkan kepercayaan investor.

Ketika seorang presiden tampak mudah mengubah posisi, pasar akan membaca sinyal yang salah, yaitu ketidaktegasan dan inkonsistensi. Krisis kepercayaan semacam ini tidak hanya berbahaya bagi ekonomi, tetapi juga bagi diplomasi.

Dalam konteks internasional, negara yang sering mengubah sikap dianggap tidak kredibel. Jika Indonesia meniru pola tersebut, kredibilitas kita di mata dunia bisa terkikis. Kepercayaan yang hilang sangat sulit dipulihkan.

Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang disukai semua orang, tetapi pemimpin yang mampu berkata tidak dengan keyakinan moral dan rasional. Diplomasi tidak harus selalu manis, yang penting bermakna dan berpijak pada kepentingan nasional.

Menyanjung mitra asing boleh saja sebagai bentuk sopan santun, tetapi mengubah kebijakan hanya demi menyenangkan mereka adalah bentuk kehilangan arah.

Sukarno dan Soeharto, meski berbeda gaya, sama-sama memahami arti keseimbangan antara keramahan dan ketegasan. Kedaulatan tidak dapat dibangun di atas keinginan untuk menyenangkan semua pihak.

Prabowo kini berada di puncak kekuasaan dan setiap kata yang ia ucapkan bergema hingga luar negeri. Setiap pujian dan janji akan ditafsirkan sebagai sinyal politik. Karena itu, ia perlu berhenti berpikir seperti seorang pencari simpati dan mulai bertindak sebagai pemimpin negara.

Diplomasi sejati bukan tentang siapa yang paling banyak memuji, tetapi siapa yang paling konsisten memegang prinsipnya. Indonesia layak dipimpin oleh seseorang yang berdiri tegak di tengah badai opini dunia, seseorang yang berani berkata cukup ketika dunia menuntut terlalu banyak.

Kredibilitas bangsa dibangun bukan dari keramahan, melainkan dari keberanian untuk tegas ketika prinsip nasional terancam. (*)