Oleh: Albard Khan, Pengamat Masalah Sosial, Alumnus Flinders University, South Australia

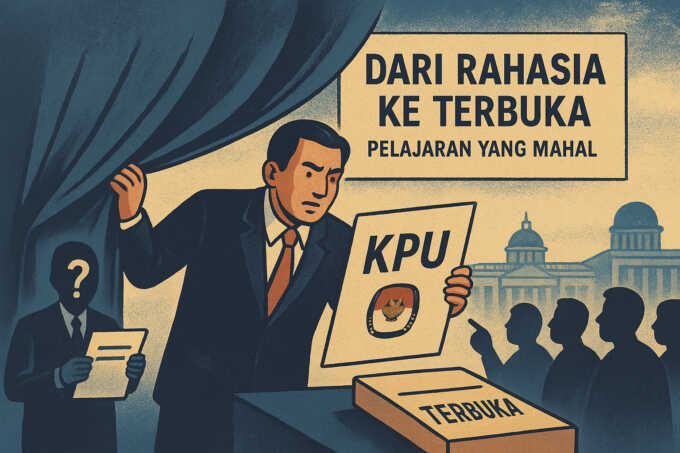

PERTENGAHAN September 2025, publik dibuat terperanjat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiba-tiba mencabut Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025, aturan yang sebelumnya mengklasifikasikan 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan.

Anehnya, keputusan itu terbit lama setelah pemilu. Tanpa sosialisasi, lalu buru-buru dibatalkan sebulan pasca penerbitan setelah diserbu kritik.

Pertanyaan mendasar pun muncul. Mengapa lembaga yang justru diberi mandat menjaga transparansi proses demokrasi malah bermain petak umpet dengan publik, seolah-olah menguji perlawanan warga, sebelum akhirnya mundur?

Kebijakan Diam-diam yang Menikam Kepercayaan

Keputusan KPU No. 731/2025 menutup akses publik atas identitas calon, rekam jejak pendidikan, laporan harta kekayaan, laporan pajak, hingga pernyataan integritas.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow, menyebut aturan ini membingungkan dan melanggar prinsip transparansi.

Saya sepakat dengan Jeirry. Menutup dokumen vital selama lima tahun adalah bentuk pengabaian terang-terangan terhadap hak publik untuk mengawasi jalannya demokrasi.

Bagi saya, inilah yang paling berbahaya. KPU tampak bermain-main dengan kepercayaan rakyat. Kalau mereka yakin aturan ini sahih, mengapa tidak disosialisasikan sejak awal?

Mengapa memilih cara diam-diam, lalu buru-buru menariknya setelah diserbu kritik? Itu bukan ciri lembaga independen yang matang, melainkan lembaga yang bersembunyi di balik eksperimen.

Alasan KPU bahwa aturan itu “menyesuaikan Peraturan KPU, UU KIP, dan UU Perlindungan Data Pribadi” tidak masuk akal.

Saya menganggap itu dalih legalistik yang justru memperlihatkan kelemahan argumen.

Regulasi soal keterbukaan tidak pernah dimaksudkan untuk menutup dokumen publik yang menyangkut integritas calon presiden.

Menggunakan dalih “data pribadi” untuk melindungi elite politik adalah penghinaan terhadap akal sehat warga.

Kecurigaan Pesanan Politik

Jeirry juga menyoroti potensi standar ganda yakni mengunci akses ke ijazah, laporan pajak, dan LHKPN, justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada calon tertentu yang sengaja diproteksi dari sorotan publik. Saya setuju.

Dugaan ini makin relevan bila dikaitkan dengan polemik ijazah salah satu wakil presiden terpilih.

Bagi saya, inilah titik krusial. Dalam politik Indonesia, regulasi sering kali lahir bukan dari kebutuhan obyektif, melainkan pesanan elite.

Kebijakan yang membatasi akses dokumen publik bisa dibaca sebagai upaya mencegah gugatan hukum atau kritik terbuka.

Dengan kata lain, publik dipaksa percaya begitu saja, padahal demokrasi dibangun atas asas keterbukaan, bukan perlindungan istimewa.

Ketua KPU, M. Afifuddin, memang menegaskan pencabutan aturan dilakukan setelah menerima masukan publik dan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ia membantah adanya konsultasi dengan Istana atau DPR, serta menolak tudingan KPU melindungi kandidat tertentu. Namun, bantahan semacam itu tidak otomatis menghapus keraguan publik.

Logika sederhana tetap berlaku: kalau memang tak ada yang ditutupi, mengapa sejak awal dokumen itu dikunci rapat?

Perspektif Hukum: Hak Publik, Kewajiban Negara

UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberi hak kepada setiap warga untuk memperoleh informasi publik. Pasal 7 bahkan mewajibkan badan publik menyediakan informasi akurat, membangun sistem dokumentasi, dan menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan.

Saya ingin menekankan bahwa kewajiban ini tidak bisa ditawar. KPU tidak sedang menjalankan hak pilih, tetapi kewajiban hukum yang melekat pada lembaga negara.

KPK Ungkap Alasan Periksa Djoko Tjandra dalam Kasus Harun Masiku, Kaitannya dengan Hasto?

Memang benar ada ruang pengecualian untuk melindungi rahasia negara atau jabatan, tetapi itu wajib melalui uji konsekuensi yang terbuka.

Dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden justru menyangkut integritas pejabat publik. Mengatasnamakan “data pribadi” untuk menutupnya jelas merupakan interpretasi keliru yang melecehkan semangat keterbukaan.

Pasal 11 UU KIP juga mewajibkan badan publik menyediakan setiap keputusan berikut dokumen pendukungnya. Dengan merahasiakan data ijazah, laporan harta, atau pajak tanpa prosedur terbuka, KPU telah mengabaikan mandat konstitusionalnya.

Jika memang ada data sensitif, solusi wajarnya adalah redaksi atau penyensoran terbatas. Saya menolak logika sapu jagat yang ingin merahasiakan seluruh dokumen yang justru mematikan fungsi pengawasan publik.

Dimensi Etika: Transparansi yang Dikhianati

Saya juga sepakat dengan penilaian Jeirry bahwa menutup dokumen integritas, rekam jejak, dan kepatuhan hukum melemahkan pengawasan publik.

Bagi saya, transparansi bukan sekadar etika, melainkan fondasi legitimasi pemilu. Tanpa keterbukaan, pemilu kehilangan legitimasinya.

Lebih jauh, kebijakan ini merusak asas kesetaraan. Seolah ada kandidat yang pantas dilindungi, sementara lainnya tidak. Itu jelas diskriminatif dan bertentangan dengan kewajiban KPU untuk memperlakukan semua peserta secara adil.

Lebih buruk lagi, pola “ubah aturan lalu tarik kembali” hanya menegaskan bahwa KPU bertindak reaktif, bukan proaktif. Saya melihat ini sebagai gejala kelembagaan yang rapuh dan mudah tunduk pada tekanan politik.

Pembatalan: Responsif atau Sekadar Menyelamatkan Wajah?

Benar, pencabutan aturan menunjukkan KPU masih mau mendengar suara publik. Afifuddin bahkan mengapresiasi kritik dan berjanji kembali ke jalur UU KIP.

Tetapi bagi saya, langkah ini lebih tampak sebagai strategi penyelamatan wajah ketimbang kesadaran prinsipil. Kebijakan yang lahir dan gugur dalam hitungan minggu memperlihatkan kelemahan perencanaan sekaligus krisis kepemimpinan. Kalau sejak awal ada uji konsekuensi yang serius, polemik ini tidak akan pernah muncul.

Pernyataan Afifuddin bahwa tak ada koordinasi dengan Istana atau DPR patut dicatat, tetapi tidak cukup meyakinkan. Tanpa mekanisme audit independen dan pengawasan ketat, sulit bagi publik untuk percaya KPU sepenuhnya bebas dari intervensi politik.

Saya melihat perlunya perombakan tata kelola agar setiap keputusan lahir dari kajian hukum, etika, dan sosial yang komprehensif, bukan dari reaksi sesaat.

Transparansi Bukan Bonus, tapi Hak Publik

Kontroversi ini seharusnya menjadi peringatan keras. Saya ingin menggarisbawahi tiga hal.

Pertama, keterbukaan dokumen pencalonan adalah hak publik, bukan kemurahan hati KPU.

Kedua, pembuatan aturan publik harus berbasis kajian hukum, etika, dan partisipasi, bukan uji coba yang mempertaruhkan kepercayaan.

Ketiga, dugaan intervensi politik hanya bisa dipatahkan dengan praktik transparansi nyata.

KPU harus sadar bahwa demokrasi hanya hidup jika transparansi dijunjung tinggi. Menutup dokumen kandidat ke publik ibarat menggantung tirai gelap di rumah kaca, yang cepat atau lambat, publik akan merobeknya.

Sebaliknya, dengan membuka akses dan menjelaskan dasar hukum secara jujur, KPU bisa kembali memperoleh legitimasi. Tanpa itu, pemilu hanya akan jadi panggung sulapan yang murahan dan penuh tipu daya. (*)