Oleh: Musonif Afandi, Direktur Eksekutif Actual Research Survey

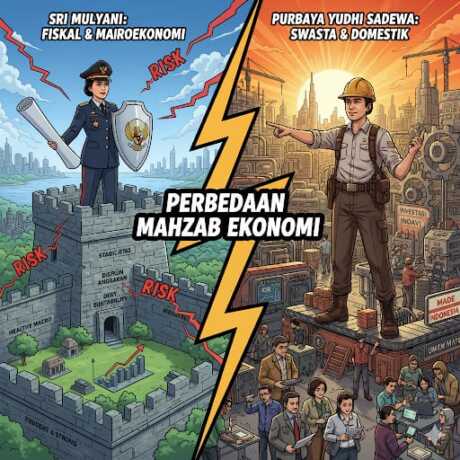

PERDEBATAN mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia kerap berputar pada dua kutub besar, yakni menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan agresif.

PERDEBATAN mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia kerap berputar pada dua kutub besar, yakni menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan agresif.

Dua figur penting yang kerap mencerminkan kutub ini adalah Sri Mulyani Indrawati, mantan menteri keuangan yang dikenal sebagai penjaga ketat disiplin fiskal, dan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kerap tampil optimistis menekankan kekuatan domestik, yang kini dipercaya menjadi menteri keuangan.

Sri Mulyani, doktor ekonomi lulusan University of Illinois, adalah simbol teknokrasi. Berbekal pengalaman di Bank Dunia, ia menjadikan disiplin fiskal sebagai ukuran kredibilitas negara.

Defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen, utang dikendalikan, dan belanja publik diarahkan pada sektor prioritas.

Sri Mulyani kerap dipandang sebagai simbol birokrat rasional dalam arti Weberian. Baginya, negara hanya bisa kuat bila ditopang aturan fiskal yang sehat dan tata kelola yang transparan.

Semua kebijakan didasarkan pada angka, aturan, dan disiplin anggaran. Pendekatan ini memberi legitimasi yang besar di mata publik internasional, pasar global lebih percaya, investor asing berani menanam modal, dan Indonesia dianggap patuh pada standar ekonomi dunia.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya dengan slogan politik, tetapi harus dibuktikan melalui kemampuan negara menjaga keuangan yang sehat, transparan, dan tetap dipercaya publik maupun pasar global.

Namun, konsekuensi sosial dari mazhab ini tidak selalu manis. Disiplin fiskal berarti belanja populis sering dipangkas. Subsidi energi dikurangi, ruang stimulus terbatas, dan masyarakat kerap merasa negara terlalu hemat.

Dari perspektif politik, kebijakan ini tidak selalu populer. Pemerintah yang berkuasa bisa dituding kurang berpihak pada rakyat, meski sebenarnya sedang menjaga fondasi ekonomi jangka panjang.

Jika seluruh kebijakan mengikuti mazhab Sri Mulyani, rakyat akan hidup dalam ekonomi yang stabil tapi terasa lambat. Inflasi rendah, rupiah stabil, namun penciptaan lapangan kerja mungkin tidak secepat kebutuhan. Rakyat bisa merasa manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati elite teknokrat dan pasar global, bukan masyarakat bawah.

Narasi Optimis dalam Arah Ekonomi

Berbeda dengan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, doktor ekonomi lulusan Purdue University, sering menekankan kekuatan ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga, pasar modal, dan daya tahan perbankan dianggap sebagai motor utama.

Dalam beberapa kesempatan, Purbaya bahkan lebih berani menilai bahwa ruang fiskal masih cukup besar untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi.

Dari perspektif sosiologi politik, optimisme Purbaya bisa dipahami sebagai upaya membangun modal sosial. Dalam masyarakat yang haus harapan, narasi positif mampu menciptakan legitimasi. Optimisme bukan sekadar analisis ekonomi, tetapi juga alat politik untuk menjaga stabilitas psikologis publik.

Dengan menekankan kekuatan internal, Purbaya seakan berkata, kita cukup kuat menghadapi guncangan global, jangan terlalu takut. Namun, optimisme yang berlebihan membawa risiko. Jika pertumbuhan tidak setinggi proyeksi, publik bisa kehilangan kepercayaan.

Selain itu, ruang fiskal yang dipakai secara agresif berpotensi meningkatkan utang. Dari sudut pandang politik, gaya Purbaya bisa lebih populer, tetapi di mata investor global, kredibilitas fiskal bisa diragukan.

Jika kebijakan sepenuhnya mengikuti mazhab Purbaya, masyarakat akan lebih cepat merasakan belanja negara dalam bentuk proyek, bantuan, atau lapangan kerja baru.

Namun jika terjadi guncangan global, seperti krisis keuangan atau lonjakan harga komoditas, ruang fiskal yang longgar bisa membuat negara rapuh. Beban utang bisa menumpuk, dan rakyat kembali yang menanggungnya.

Kedua tokoh ini bukan hanya berbicara tentang angka, tetapi juga narasi politik. Sri Mulyani dengan konsistensinya pada defisit dan utang menciptakan narasi negara yang kredibel. Purbaya dengan optimisme pertumbuhan menciptakan narasi masa depan yang menjanjikan.

Dalam kacamata Pierre Bourdieu, keduanya sedang memainkan modal simbolik yang berbeda. Sri Mulyani mengandalkan modal teknokratis, angka, laporan fiskal, kredibilitas internasional. Purbaya mengandalkan modal naratif, optimisme, harapan, dan keyakinan pada kekuatan bangsa.

Meramu Stabilitas dan Pertumbuhan

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019, ketika Sri Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen.

Defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen, dan rasio utang terhadap PDB berkisar 30 persen, salah satu yang terendah di dunia. Namun, kritik datang karena pertumbuhan tidak pernah menembus 6 persen.

Sebaliknya, Purbaya dalam kapasitasnya di LPS lebih sering menyampaikan proyeksi optimis. Pada masa pandemi, ia menilai pemulihan bisa berlangsung cepat karena konsumsi domestik kuat.

Faktanya, pemulihan memang terjadi, meski tidak secepat proyeksi awal. Optimisme ini membantu menjaga psikologi pasar, tetapi juga memperlihatkan bahwa proyeksi ekonom tidak selalu linear dengan realitas.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, kita bisa melihat bahwa mazhab Sri Mulyani lebih cocok untuk membangun institusi jangka panjang. Negara yang kredibel fiskalnya akan lebih tahan menghadapi krisis global.

Namun, ini menuntut kesabaran sosial. Masyarakat harus rela menunggu hasil pembangunan yang tidak instan.

Mazhab Purbaya, sebaliknya, lebih cocok untuk mobilisasi politik jangka pendek. Optimisme bisa membangun kepercayaan, menciptakan energi sosial, dan mempercepat pertumbuhan. Namun, jika tidak diimbangi disiplin, risiko sosialnya bisa besar: inflasi, utang menumpuk, hingga krisis kepercayaan.

Politik Indonesia, yang sarat dengan siklus elektoral, seringkali lebih menyukai mazhab Purbaya. Janji pertumbuhan, proyek, dan stimulus lebih mudah dijual ke publik ketimbang narasi defisit yang terkendali.

Namun, teknokrat seperti Sri Mulyani tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang agar negara tidak terjebak populisme fiskal. Mungkin, jalan terbaik bagi Indonesia bukan memilih salah satu mazhab secara mutlak, melainkan sintesis di antara keduanya.

Sri Mulyani bisa tetap menjaga disiplin fiskal, sementara Purbaya mengingatkan pentingnya optimisme domestik. Keduanya bisa saling mengisi: teknokrasi yang rasional dikombinasikan dengan politik narasi yang membangkitkan harapan.

Dalam perspektif sosiologi politik ekonomi, inilah bentuk hibriditas kebijakan, yakni negara modern harus sekaligus kredibel di mata global dan relevan di mata rakyat. Angka-angka makro tidak boleh mengabaikan perut rakyat, sementara janji populis tidak boleh mengorbankan stabilitas jangka panjang.

Pertarungan mazhab antara Sri Mulyani dan Purbaya sejatinya mencerminkan dilema klasik pembangunan, yakni antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Keduanya tidak salah, keduanya juga tidak sempurna. Yang salah adalah ketika negara hanya berpihak pada salah satu ekstrem

Dalam konteks demokrasi Indonesia, pilihan mazhab ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kontrak sosial. Rakyat butuh pertumbuhan yang terasa, tetapi juga butuh kepastian bahwa negara tidak ambruk di masa depan.

Sri Mulyani dan Purbaya hanyalah simbol dari dua logika yang saling melengkapi. Tugas besar pemerintah adalah meramu keduanya menjadi satu resep, disiplin yang memberi rasa aman, dan optimisme yang memberi harapan.

Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya urusan fiskal dan pertumbuhan, tetapi juga politik kesejahteraan yang menentukan arah bangsa. (*)