Oleh: Musonif Afandi, Direktur Eksekutif Actual Research Survey

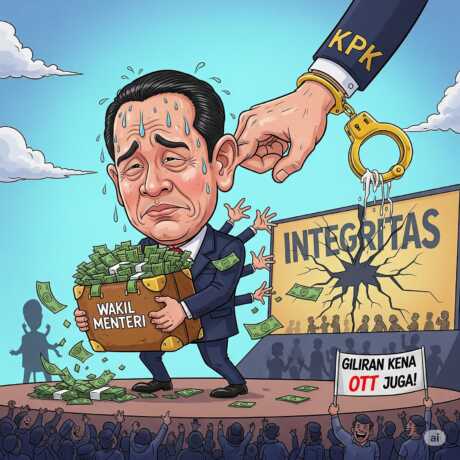

PENANGKAPAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mempertegas pola lama, yakni jabatan publik yang seharusnya menjadi amanah justru berubah menjadi komoditas.

PENANGKAPAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mempertegas pola lama, yakni jabatan publik yang seharusnya menjadi amanah justru berubah menjadi komoditas.

Suap, gratifikasi, hingga jual beli kewenangan bukan lagi kejutan, melainkan pengulangan yang melelahkan. Bagi masyarakat, kasus ini tidak sekadar soal hukum, melainkan cermin keruntuhan moralitas pejabat negara.

Kekecewaan publik semakin dalam. Jika dulu setiap penangkapan pejabat memicu kemarahan kolektif, kini yang muncul lebih banyak rasa pasrah. Apatisme mulai tumbuh karena rakyat merasa perubahan mustahil terjadi.

Dalam teori politik, kondisi ini berbahaya karena ketika kepercayaan runtuh, legitimasi negara ikut terkikis. Demokrasi kehilangan energi, dan rakyat memilih diam ketimbang terlibat.

Korupsi sebagai Gejala Sistemik

Korupsi pejabat publik tidak bisa dilihat hanya sebagai perilaku individu yang rakus. Dalam perspektif akademis, khususnya teori sistemik Robert Klitgaard, menyebutkan bahwa korupsi lahir dari formula monopoly + discretion – accountability.

Jabatan publik memberi monopoli kewenangan, diskresi memperluas ruang pengambilan keputusan, dan lemahnya akuntabilitas membuka peluang penyalahgunaan.

Dalam konteks Indonesia, kombinasi ini diperparah oleh budaya politik transaksional. Menurut riset Lembaga Survei Indonesia (2024), lebih dari 60 persen responden percaya bahwa biaya politik yang mahal mendorong pejabat mencari balik modal setelah menjabat.

Dengan demikian, praktik suap bukanlah penyimpangan personal semata, melainkan bagian dari siklus kekuasaan.

Kasus Wakil Menteri Ketenagakerjaan memperlihatkan bagaimana wewenang struktural bisa diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan teori rent-seeking, di mana pejabat menggunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Alih-alih menjadi pelayan publik, jabatan publik justru berubah menjadi instrumen perburuan rente.

Erosi Kepercayaan Publik

Ketika korupsi terus berulang, dampak paling serius adalah erosi kepercayaan publik. Data Transparency International (2024) menempatkan Indonesia di skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, jauh di bawah Singapura (83) atau Malaysia (50).

Angka ini bukan hanya peringkat statistik, melainkan refleksi hilangnya legitimasi pemerintah di mata rakyat.

Dalam teori kontrak sosial J.J Rousseau, legitimasi negara lahir dari kesepakatan rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada penguasa, dengan imbalan perlindungan dan kesejahteraan.

Korupsi memutus kontrak ini, sebab pejabat menggunakan mandat rakyat untuk memperkaya diri. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis. Mereka memandang pejabat publik bukan sebagai representasi negara, melainkan predator yang mengincar sumber daya publik.

Gejala ini terlihat dalam menurunnya partisipasi politik berbasis kepercayaan. Banyak warga yang datang ke bilik suara bukan karena yakin, melainkan karena terpaksa atau pragmatis.

Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan demokrasi prosedural tanpa substansi: pemilu tetap berlangsung, tetapi legitimasi moral pemerintahan semakin lemah.

Membangun Kembali Integritas Publik

Menghadapi krisis integritas, solusi tidak cukup dengan penindakan hukum. Perspektif akademis menawarkan tiga langkah penting.

Pertama, memperkuat rule of law. Hukuman yang tegas dan konsisten, tanpa pandang bulu, dapat mengurangi insentif korupsi. Studi ekonomi kelembagaan Douglass North menekankan bahwa institusi hanya efektif bila ada kepastian sanksi.

Kedua, membangun budaya integritas sejak dini. Pendidikan politik dan etika publik perlu diperkuat, baik di partai politik maupun lembaga pendidikan. Pejabat publik harus dipahami bukan sebagai jabatan prestisius, melainkan amanah pelayanan.

Negara-negara seperti Finlandia dan Selandia Baru menunjukkan bahwa integritas birokrasi berawal dari pendidikan moralitas yang konsisten.

Ketiga, memperluas partisipasi dan kontrol sosial. Teori social accountability dari World Bank menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi pejabat publik.

Mekanisme seperti keterbukaan anggaran, whistleblowing system, hingga partisipasi digital dapat mempersempit ruang gelap tempat korupsi tumbuh.

Dengan kombinasi penegakan hukum, pendidikan integritas, dan kontrol sosial, harapan untuk memutus rantai korupsi tetap ada.

Namun semua itu membutuhkan kemauan politik yang konsisten. Jika tidak, setiap penangkapan pejabat hanya akan menjadi drama berulang: dari kursi kekuasaan menuju kursi pesakitan. (*)