Oleh: Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo

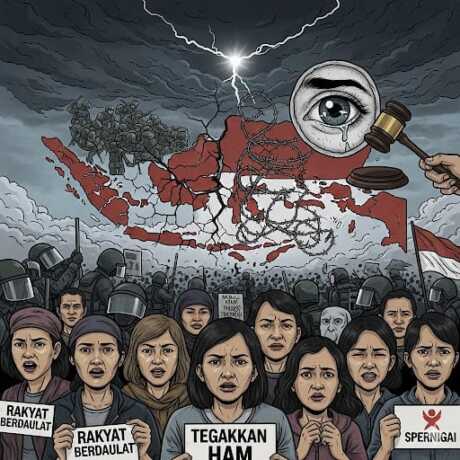

PERISTIWA 28 Agustus 2025, ketika tindakan represif kepolisian yang merenggut nyawa driver ojol, Affan Kurniawan, kembali menegaskan bahwa bangsa ini masih bergulat dengan sejarah kelam yang belum tuntas.

PERISTIWA 28 Agustus 2025, ketika tindakan represif kepolisian yang merenggut nyawa driver ojol, Affan Kurniawan, kembali menegaskan bahwa bangsa ini masih bergulat dengan sejarah kelam yang belum tuntas.

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai extra-judicial killing, yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tanpa melalui proses hukum yang semestinya.

Tindakan tersebut tidak didasari oleh keadaan pembelaan diri maupun pelaksanaan perintah yang sah menurut hukum.

Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan adalah suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau non derogable rights.

Maka dalam hal ini berdasarkan Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat.

Ketika peristiwa serupa terjadi secara berulang, hal tersebut seharusnya dipandang sebagai keadaan darurat HAM, yang memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas dari negara untuk mengatasinya..

Darurat HAM, bukan sekedar persoalan oknum atau institusi, akan tetapi diakibatkan adanya ketegangan struktural dalam masyarakat antara kekuasaan dan keadilan.

Seiring dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin memperburuk situasi ini, menjauhkan kita dari cita-cita negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Indonesia, sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRU 1945), seharusnya dimaknai sebagaimana ciri-ciri sebagai negara hukum yang disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, yaitu: (i) supermasi hukum; (ii) pembagian kekuasaan; (iii) jaminan hak asasi manusia; dan (iv) peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Masyarakat yang menginginkan reformasi dalam lembaga penegak hukum seharusnya menyadari bahwa perubahan yang sejati tidak hanya berhenti pada penegakan hukum yang bersih, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia yang lebih mendalam.

Reformasi yang terjadi dalam sistem hukum harus mencakup perbaikan dalam sikap dan praktik aparat penegak hukum, serta pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan oleh aparat keamanan, serta memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara, terutama mereka yang tidak bersalah, dapat terlindungi dengan lebih baik.

Tanpa adanya komitmen yang kuat dari negara untuk melindungi hak asasi manusia, setiap upaya untuk memperbaiki sistem hukum akan terasa sia-sia, dan negara akan semakin terperosok dalam lubang ketidakpercayaan dan ketidakadilan.

Filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “De Legibus” menyebutkan “The Welfare of The People is The Supreme Law” atau dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium “Salus Populi Suprema Est Lex”, yang diartikan “suara atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi”.

Adagium tersebut mengingatkan kita bahwa dalam sistem hukum yang adil, kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama, di atas segalanya.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin.

Dalam konteks ini, penegakan hak asasi manusia bukanlah sebuah pilihan, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara demi mencapai kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang memberikan konsekuensi bahwa sumber kekuasaan negara itu berasal dari kedaulatan rakyat.

Maka dalam teori kedaulatan rakyat berarti dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini tentu berlaku pada setiap pengambilan kebijakan negara, rakyat harus menjadi aktor utama dalam penentunya.

Karena itulah dalam proses pembentukan undang-undang (legislasi) wajib memperhatikan yang namanya meaningful participation atau partisipasi bermakna dari rakyat atas kebijakan yang akan diambil oleh negara.

Terciptanya meaningful participation setidaknya mensyaratkan tiga hal, antara lain hak untuk didengarkan (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban yang diberikan (right to be explained).

Transparansi dalam mengambil kebijakan negara menjadi kunci demokrasi yang efektif. Jika terdapat pertanyaan, masyarakat mana yang harus didengar? Idealnya sesuai dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia, maka yang pertama didengarkan adalah mereka yang paling terkena dampak dari peraturan perundang-undangan, dalam kaitan dengan hak asasi manusia terutama Procedural Rights.

Hal tersebut sangat wajar, karena rakyat tersebutlah yang akan menerima dampak pada kebijakan tersebut. sebagai negara hukum yang demokratis, membuat sebuah Undang-Undang atau peraturan atau kebijakan yang berkualitas harus menerapkan prinsip due process of law yang menyangkut dua hal: Pertama, substantive due process of law dan Kedua, procedural due process of law.

Pada kasus yang terjadi saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal dalam memenuhi hak untuk didengarkan, karena setiap suara yang disampaikan rakyat (pendapat) seringkali tidak didengar atau bahkan direndahkan yang mana hal tersebut tentunya mencederai kedaulatan rakyat.

Suara rakyat seakan hanya dibutuhkan saat pemilihan umum saja, terlebih mendapatkannya melalui jalur transaksional. DPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat, justru berbalik dan menyerang rakyat melalui alat negaranya, dengan dalih melindungi stabilitas keamanan dan politik agar perekomonian bertumbuh. Padahal justru sikap seperti inilah yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi karena tidak adanya kepastian hukum.

DPR seakan menempatkan kedaulatan rakyat di bawah kedaulatan partai politik karena menganggap bahwa masukan dari rakyat hanya akan dipertimbangkan apabila partai politik menghendaki.

Jika demikian, apakah sebenarnya kita belum pernah menjalani demokrasi sejati? Mungkinkah kita hanya hidup dalam sistem aristokrasi yang menyamar dengan wajah demokrasi? Kini, sistem aristokrasi tersebut telah berkembang hingga mencapai titik penyimpangan yang kita kenal dengan nama oligarki.

Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk kembali menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama sistem pemerintahan kita. Kedaulatan rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh negara, bukan sebaliknya, diambil oleh segelintir elit yang hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri.

Hanya dengan mengembalikan kedaulatan rakyat, kita bisa mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, di mana setiap suara rakyat dihargai dan setiap hak mereka dijaga. (*)